Tinta por uma linha.

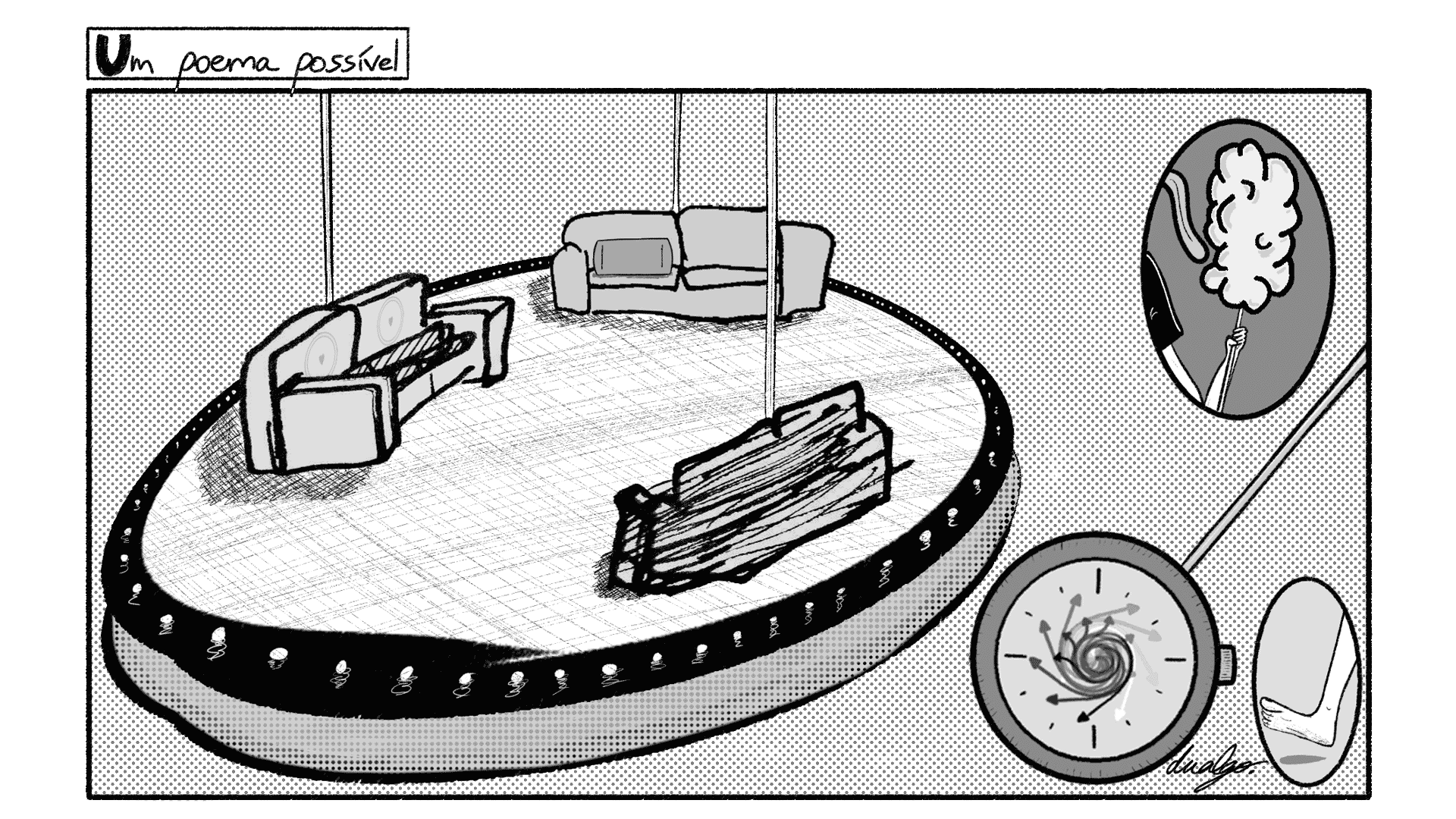

A quinta crónica de Francisco Mouta Rúbio, acompanhada pela ilustração do artista Dualgo.

Pelas questões crónicas de Lisboa, que me sobressaltam quinzenalmente o espírito literário — por vezes, um título, outras tantas, um tema, que se desenrola com demasiada facilidade diante mim —metamorfoseio-me. Essa das facilidades nunca foi escolha minha. Durante certas noites que caem, sonho ter acordado no corpo de Gregor Samsa e como resolver a situação. Tem de comer e não há talheres, quero nove soluções, consigo ouvir o riso do mestre Zink ao longe. Há temas que talvez por serem tão óbvios criam uma aura de… Preciso de uma resistência, uma necessidade ou alguma coisa que rime com cumprir a tarefa.

Lisboa, que esteve habitada apenas por aquelas bolas de ramos secos vindas do deserto do faroeste e que rolam devagarinho para espaços de ninguém, despertou. A cidade despertou do sono a gosto. As Feiras refulgentes de setembro diante nós. Visitei a Feira do Livro e resisti ao tema. Voltei uma, duas e mais umas voltas para investigar esse futuro vago de palavras. Fui até mais longe, a Carnide, e aí na Feira da Luz tentei escapar ao barro que (afinal) vai moldar esta crónica. E se escrevesse sobre as costas voltadas ao futebol? E se fosse sobre os livros, o livro, a palavra? E neste se, Feiras. Sim, vivemos o tempo das feiras. Do Livro, da Luz, do espírito popular que mistura a burguesia, os intelectuais e a populaça. Uma mescla de gente que faz a análise social tropeçar. É neste abraço de gente que Lisboa ganha o seu cheiro. É certo que já não temos sardinhas nem Feira Popular (e alguma vez a teremos de volta?), mas Popular será sempre palavra cozinhada na feira. Palavra em desuso e de má-fama, palavra esconsa que resiste entre esquinas gentrificadas, momento para agradecer a essa arte que se diz ser das que mais contribui para o nosso honroso PIB. E sobre o PIB nada a dizer. Continuemos nas feiras, essa criação humana para juntar todo o tipo de lisboetas.

No Parque Eduardo VII, onde o livro se salva dentro das longas e misteriosas filas, que enganam as estatísticas desoladoras que ouvimos a cada ano, peguei na companheira, no filho, na mãe, na tia, no primo e no amigo e agarrámos pelo preço a szymborska, a gorman, o ruy belo, o rámon jimenez enquanto subíamos e descíamos sete vezes o parque, para tratar por tu o mexia, para esbarrar no gonçalo, para ouvir o sorriso postiço da menina ríspida: o sistema H está em baixo. No final, apenas don dellilo, a relógio d´água e os meus olhos num lago de ganâncias. Oiço e anoto no telemóvel preciosidades, supra-literárias, mas não consigo desenhar um diálogo lógico. Anotem, por favor:

– Nem venhas cá ter, estou a passear com a minha fofa!

– A minha cabeça está como a minha biblioteca…

– Aquele sofá salvou o nosso namoro.

– Sabes que não sou uma pessoa de gostos requisitados, não sabes?

Na Feira que tenta resgatar o que é Popular, tento reaver uma poética sem razão. Talvez porque queria mesmo era ser poeta, esse construidor de esperanças que nos permite continuar a acreditar

carrossel do amor

lambido o açúcar das farturas

a lâmina branca no ar

ecos de sangue na ausência

faca intíma até ao osso

num esqueleto de imagens

balão, brinquedos para meninos pobres, almofadas de lata, relógio de anteontem, coração de louça,

mas desconsigo

Num lancil de passeio do Largo da Luz sentam-se famílias, uma com cinco filhos loirinhos, a outra com uma catrefada de putos que estacionam uma carroça de bugigangas à espera que as carteiras obesas descaiam. Todos se desvanecem entre o fumo do coirato, os tachos reluzindo, o soluçar dos carrinhos de choque e o ketchup sufocado pelo cachorro. A beleza da Feira funda-se nos ai, desculpe!, nos abraços cheios de tesão, nas palavras espontâneas, sim nesses erros inesperados. Gosto e defendo a necessidade de um bom palavrão, mas o problema dos palavrões é o mesmo dos cabelos na sopa: no local errado um é demasiado. Mesa colada a nós, três raparigas em diálogo trovejante, indescrições pornográficas e aparece o tal cabelo na sopa. Um, dois, três cabelos. Refeição estragada.

E nesta Feira, onde alguns invejam até o pão que vai para o lixo, vemos tanta gente a rir. Gente com menos livros, menos loiça, menos tudo dentro de um saco que sopra esquecimentos, mas com sorrisos altos. O homem, que não tolera batráquios, está perdido numa selva de pelúcia e sorri. A mulher, que controla os clientes e o marido, também sorri. Descortino a pequena cabeça do homem meneando ao som do reggaeton e do funk que fazem esquecer o defunto Quim Barreiros. Uma barulheira de prejuízos coloridos. Aprendemos a rir com tão pouco, ensina-me, já em casa, o meu filho, tão poucos meses e nem precisa de oitocentas e vinte e nove palavras. Os sábios educam para a facilidade. Talvez o RAP tenha razão sobre quem ri. Ri quem menos motivos tem para rir.

Veja mais sobre os trabalhos de Dualgo em: http://instagram.com/du.algo

O Artéria é um projecto de jornalismo comunitário. É feito por voluntários, supervisionados por um jornalista profissional.