Tinta por uma linha.

A décima quinta crónica de Francisco Mouta Rúbio, acompanhada pela ilustração do artista dualgo.

E eu aqui sentado ceifando a colheita alheia das imagens tornadas palavra. À minha volta, a nossa Lisboa decepada de amor, esventrada pelas injecções do medo, encontra, por fim, um feixe de luz. Ao mínimo raio de sol entrego o rosto a esta esplanada de inverno e à luz. Sentado ao sol, lembro que Rumi e Afonso Cruz insistem que é pela ferida que entra a luz. Fecho o livro.

Seja o café de que qualidade for, haja ou não água das pedras. Acompanhado por uma garganta real ou um narrador fictício. Cadeiras vazias ou atulhadas de estórias. Até esplanada de racista me serve. Este mais-um-entre-500 mil, um velho gordo e baixo, solitário e pois claro racista insiste em piscar-me o olho. Pisca-pisca. Acha, evidentemente que acha, que eu e o meu amigo poeta (sabe lá ele que o Rui é poeta) lhe achamos graça. Realmente, estamos na Graça, e somos espectadores de uma dessas situações sem graça.

Uma senhora de pele negra a ser importunada. Que graça. Talvez não seja por causa da pele. Ela finge que, talvez, não esteja a sentir o que já sentiu tantas vezes, esta é uma vez mais. E ele continua divertido, pisca-pisca até aos nossos olhos, enquanto coça a barriga a rebentar entre botões sufocado pela camisa. Ela cometeu um pecado. Para além do inicial, natural, biológico. Levantou-se de uma cadeira e foi para outra. Crime capital. Podia ter dito uma sílaba ao lado e a reacção do reaccionário seria a mesma. A senhora Janaina escapou-se deste tempo incerto, sol-chuva-sol e abrigou-se debaixo do toldo.

O senhor Esteves do café saiu disparado, Você não pode andar a saltar de uma mesa para a outra, ouviu?! (e a esplanada preenchida de vazios, eu, o Rui, a senhora Janaina e uns versos chovendo no guardanapo). Ao senhor eu enfiava-lhe era um arco-íris com a palette de todas as cores de pele pelos coisos adentro, gritei em silêncio pela minha cabeça. A senhora J ainda questiona, Mas queria que eu ficasse à chuva ou quê?, molhada pela esperança de que a sensatez pudesse regressar aonde nunca se achou. Se calhar, este lugar não é para si (versão contemporânea do: Vai para a tua terra!), e o homem pequeno pisca-pisca sem pudores.

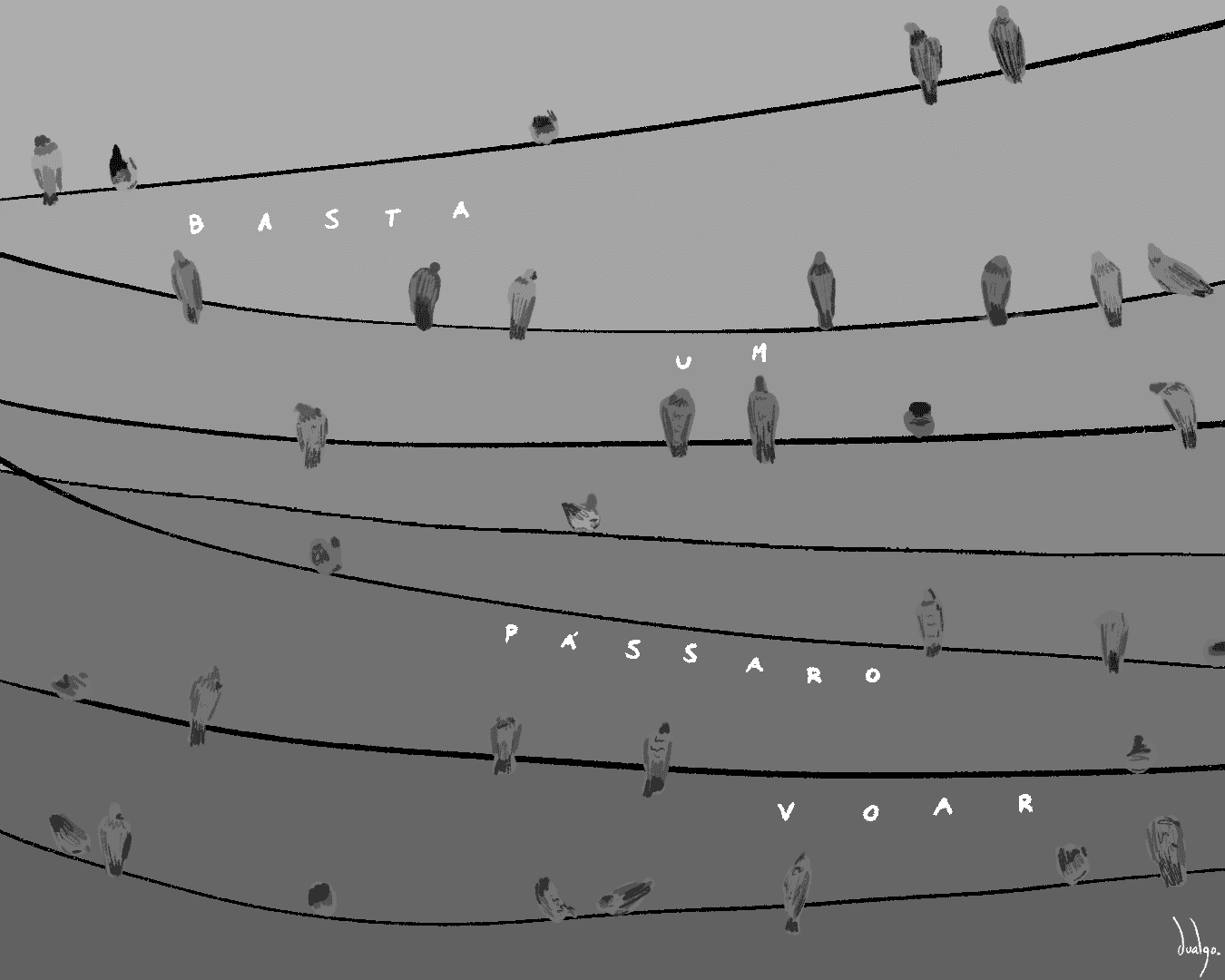

É uma maravilha tomar café numa esplanada com um poeta. A sério, deviam experimentar. E se o vosso amigo poeta guardar dentro dos seus versos a ausência de inveja e uma generosidade ao alcance dos maiores Mestres, deslumbrem-se. Olhem para o outro, não pisquem o olho, e oiçam como o verso mínimo pode ribombar dentro de nós. O amigo poeta (vivo ou morto) mascara-se de desatento, mas desenganem-se os incautos, atentos à mais breve vírgula passageira entediam-se com a repetição obtusa de temas, movimentos. Com o amigo poeta conquistam-se novos observares e mata-se a rotina. O meu amigo poeta sussurra, Basta um pássaro voar, e num movimento repentino levantam-se para o alto do meu corpo deslumbrâncias sem asa. Brota um observatório atento às pequenas minúcias da cidade, rebentam atenções pormenorizadas.

Não têm amigos poetas? Ora arranjem um, é tão fácil. Por exemplo, encetem uma campanha como aquele autor português que escreveu o livro: Vamos comprar um poeta. Só interessa o corpo da palavra, assim se escrevem os autores de verso e osso. Através da sensibilidade de alguém que mede a régua e compasso, selecciona e busca por entre a vastidão da selva gramatical o ritmo e a musicalidade. Encontra as certeiras, as adequadas palavras para mergulharmos noutra cidade, dentro da cidade em que, desatentos, repetíamos dias, movimentos, gestos. E ficamos presos na questão qual é a Lisboa real? A minha, a vossa ou a do Poeta? Haverá sequer uma Lisboa?

Ao subir a Morais Soares, desce uma menina com cara de progresso e farda de enfermeira branca soprando sorrisos. Olho para ela, com os olhos oferecidos pelo amigo poeta, e desembrulho o sabor dos inícios. O início de um amor, o início de uma música, o início de um projecto, o início do dia em que vou ver o pôr do sol a deitar-se por cima do mar. Aquele momento doce em que todas as outras coisas, que não interessam, desaparecem e o centro do mundo é o princípio. As caras baratas feias que descem a Rua amedrontam-me e é meio-dia. É demasiado cedo para se libertarem os fantasmas que vejo de olhos desorientados, esgares pálidos, cigarros assentes em lábios cujos buracos negros servem para esconder a ausência de dentição, máscaras por cima de narizes túmidos, tosse, fumo, fogo.

E pergunto por onde se escondia esta cidade necessitada de atenções? Subo a cada dia outra Morais Soares onde tais personagens se encontravam escondidas. Antes de ganharem este peso, corpo e vida num texto só eram pó. Talvez tenha finalmente conseguido encontrar a utilidade de toda a poesia: fazer renascer do pó as atenções.

Veja mais sobre os trabalhos de dualgo em: http://instagram.com/du.algo

O Artéria é um projecto de jornalismo comunitário. É feito por voluntários, supervisionados por um jornalista profissional.

TAMBÉM QUER PARTICIPAR?

Envie-nos um email para arteria@publico.pt, dizendo-nos que histórias quer contar ou como gostaria de contribuir para o Artéria. Terá sempre resposta.