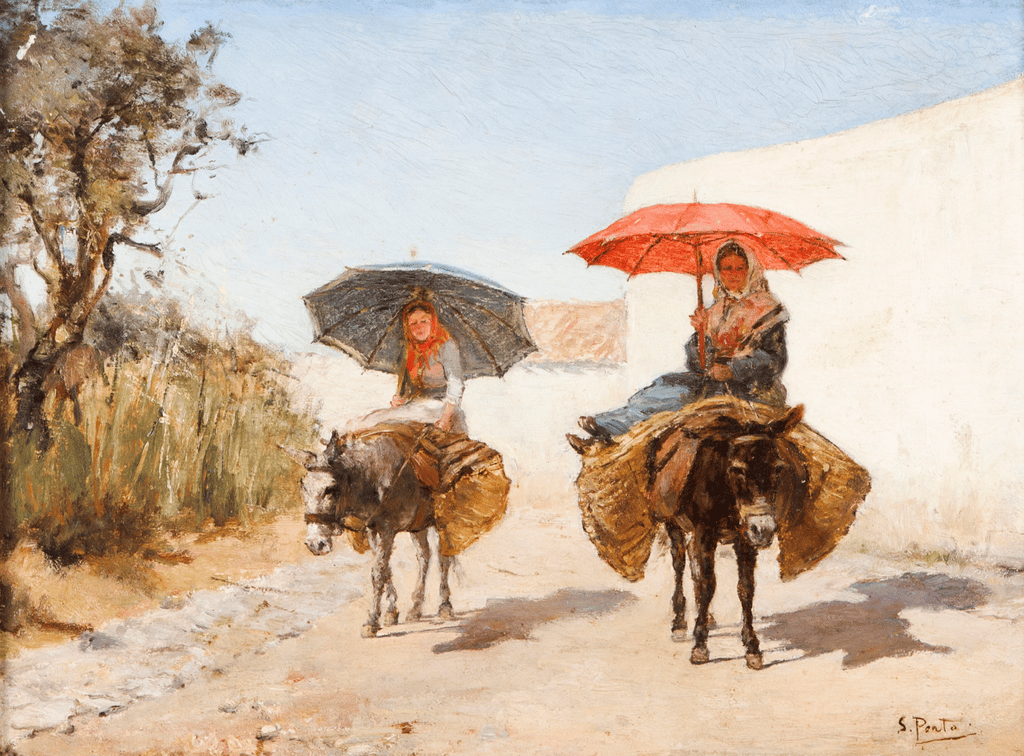

“Saloias“, por Silva Porto, 1870 (domínio público):

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saloias_-_Silva_Porto.png

Olhar para uma cidade de dimensão metropolitana implica fazê-lo também na relação com a sua periferia. Não só porque é através dela que o centro vai crescendo geograficamente, mas também porque, em muitos sítios, é onde reside a grande maioria dos seus habitantes. A capital portuguesa é disso claro exemplo. A generalidade dos lisboetas vive hoje fora da cidade, a ela se deslocando para trabalhar, estudar ou, tão simplesmente, fazer tudo o resto que está associado às suas vidas. O leitor Vítor Oliveira Jorge reflecte sobre esta relação nem sempre linear e em permanente mutação.

Toda a gente sabe que a cidade é a realidade mais artificial, mais engenhosa, que o ser humano criou. Pelo menos, desde que “saiu” da Pré-história e começou a concentrar-se em aglomerações que, pelas suas características, se diferenciavam do mundo aldeão. Esse fenómeno aconteceu primeiro em seis zonas do globo e está ligado ao nascimento do Estado: Mesopotâmia, Egipto, Vale do Rio Indo (Paquistão e Índia), Vale do Rio Amarelo, China (todas no Antigo Mundo) e Mesoamérica e área andina (no Novo Mundo). Em todas essas regiões, muito diferentes entre si, se verificou, contudo, de forma precoce, algo que já vinha na sequência do incremento da agricultura, da domesticação de plantas e animais, da sedentarização.

Cada uma dessas áreas onde a cidade emergiu primeiro se caracterizou por uma grande diversidade de ecossistemas em presença, e pela necessidade de responder a um desafio: o de organizar a vida coletiva por forma a “gerir” essa diversidade, com aspetos por vezes adversos, de modo a tornar a própria dificuldade de aí sobreviver em oportunidade de organização social, cultural e paisagística, mais complexa, em todos os casos suportada por uma centralização do poder e por crenças religiosas muito sofisticadas.

A história humana é um entremeado muito complexo de fatores, e qualquer grande modificação – não necessariamente progresso, como sabemos, pois esse é um termo e um conceito muito conotado com uma visão do século XIX já ultrapassada – se dá sempre por uma interligação de fatores ambientais e de capacidade de mobilização de populações – por meios pacíficos ou, tantas vezes, pela coação e guerra – para vencerem desafios enormes.

Veja-se, por exemplo, o caso da civilização – urbana, embora popularmente sempre a conotemos muito com pirâmides, túmulos, múmias, etc. – do Egipto Antigo: terá sido um dom do Nilo, como Heródoto famosamente a caracterizou, ou antes o aproveitamento das cheias férteis do rio, na zona do delta, para erguer um Estado que dominava uma estreita faixa de oásis com mil quilómetros de extensão no sentido norte-sul, sempre fazendo a ponte entre os produtos – e as ameaças – que vinham do sul africano, com os produtos – e as ameaças, claro – que provinham da Ásia próxima e até do Mediterrâneo? Um Estado desses só se manteve graças ao poder teocrático: o faraó era também um deus. E se o vemos como ligado às pirâmides é porque temos, em geral, desde miúdos, uma imagem muito redutora, de bilhete postal turístico, dessa civilização urbana.

E Lisboa, situada num estuário magnífico? Com sol, bom clima, mar e riqueza em peixe, terras férteis em redor, muito diversificadas em recursos, proporcionando um porto excelente e amplo, que foi crucial para o seu desenvolvimento, e colinas onde os seres humanos se podiam defender das ameaças externas? Não espanta que tenha sido sempre tão importante e, desde há muito, a capital do país. Ocupado desde o Paleolítico, o território de Lisboa conheceu praticamente todas as civilizações, mediterrânicas, mas também atlânticas. Um amigo meu costumava dizer que aqui estava o fundo de saco da Europa: “fundo de saco” no bom sentido, de por aqui terem passado (quase) tudo e todos e deixado, cada um – cada cultura, ou civilização ou povo -, alguma marca da sua presença, que ainda hoje podemos apreciar, não só nos registos e nos museus, ou no panorama da urbe, mas até em certos locais estudados pelos arqueólogos que são autênticas janelas para o passado.

Por exemplo, o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, patrocinado pelo mecenato do BCP (https://www.visitlisboa.com/pt-pt/locais/nucleo-arqueologico-da-rua-dos-correeiros-bcp) e do qual, há dias, a minha colega e amiga Jacinta Bugalhão, da DGPC, apresentou uma bela síntese no excelente programa televisivo “Visita Guiada” (ver aqui: www.rtp.pt/play/p10679/e651603/visita-guiada).

Por ali se constata que Lisboa é aquilo a que tradicionalmente os arqueólogos, na gíria, chamam um “tell”, por analogia com realidades mais monumentais do Próximo Oriente, ou seja, uma sobreposição de camadas arqueológicas no mesmo local, atestando cada uma delas uma fase diferente da utilização do território lisbonense, muito em torno da colina do Castelo e suas imediações. E também estratos geológicos que nos dizem alguma coisa do clima, do ambiente de cada época e do próprio comportamento variável do Tejo, que banha a cidade.

São estruturas da Idade do Ferro, mas depois também romanas e medievais, até aos fundamentos da Baixa Pombalina pós-terramoto de 1755. E, focando-nos na época romana, ficamos a saber que Lisboa foi uma das cidades realmente importantes do Império, onde fatores ambientais propícios (que também se encontram na foz do Sado e no litoral do Algarve) permitiram, por exemplo, o desenvolvimento de uma importante indústria de salga de peixe. Actividade feita em compartimentos de tipo tanque, designados cetárias, onde se preparavam pastas e molhos muito apreciados em época romana, em particular o garo, condimento que era exportado em ânforas para toda a parte, e ia terminar nas mesas ricas dos senhores das mais longínquas províncias.

Ora, como sabemos bem, a organização do mundo latino era apoiada em dois aspetos: cidades, centros administrativos e símbolos da civilização; e vias de conexão entre elas, autêntico sistema nervoso que as ligava entre si e permitia o controle eficaz, administrativo e militar, de todo o território. Como também evidentemente acontecia na Lusitânia, província de que a atual Mérida, na vizinha Espanha, era a capital, mas cujo grande porto era Lisboa. Por isso, o transeunte da nossa cidade – nomeadamente do seu centro antigo – caminha, literalmente, sobre milénios de história.

Mas as cidades não podem nunca viver fechadas sobre si, por muito muralhadas e defensivas que sejam, ou que tenham sido em passados mais revoltos. Implicam um mundo rural em torno, que as alimenta constantemente de produtos frescos do campo, e onde já as elites romanas tinham as suas propriedades rurais, as suas “vilas” (em latim, villae), unidades de produção campesina. Elas podiam até servir também, eventual e complementarmente, de lazer, no caso de alguns dos mais afortunados, que ali iriam por vezes procurar o sossego, eivados daquele desejo talvez nostálgico de “ar livre” que, desde sempre, habitou o urbanita, e hoje tanto nos caracteriza, sempre ansiosos que estamos por uns momentos de “fuga ao quotidiano”, que não deixa nunca de ser rotineiro, da cidade.

De modo que, como seria de esperar, o território em volta de Lisboa povoou-se dessas unidades rurais produtivas (entre outras estruturas, evidentemente). Ou seja, Lisboa, como qualquer cidade, sempre dependeu da sua periferia, e esta, como é óbvio, da urbe, onde caracteristicamente se concentram os serviços e as centralidades, e de onde se difundiam, naquela época, até às mais longínquas províncias, os modos e os hábitos da vida civilizada.

Cidade e periferia constituem, pois, uma unidade em articulação constante, tanto nas épocas em que a terra era o principal fator de produção, como na modernidade em que a indústria exigiu também grandes concentrações de pessoal, as quais mais ou menos rapidamente se deslocaram para os arrabaldes, onde havia outra amplitude e se poluía menos o espaço urbano, concentrado por natureza.

Mas esta polaridade entre Lisboa e região saloia, que a rodeia por norte, manteve-se durante muito tempo, porque, como toda a gente sabe, Portugal industrializou-se tardiamente, se comparado com países situados mais a norte. Quanto a mim, vivi sempre no centro das cidades (Lisboa e Porto, sobretudo), até porque comprei carro muito tarde na minha vida. Quando era muito novo, aí por 1962, e vim passar férias a uma aldeia de Loures, que não tinha água canalizada nem luz elétrica (razão por que foi escolhida pela pessoa amiga que me convidou, e adorava o aconchego pacífico do campo), foi-me dito que a vantagem do sítio era estar tão perto de Lisboa e parecer que se estava a 200 ou 300 quilómetros da mesma. Era verdade!

Hoje, que habito neste concelho, sofro por exemplo do facto dele ainda não ter serviço de metropolitano – que termina em Odivelas – e é uma velha aspiração da população e promessa a ela feita. É essencialmente um conjunto de bairros dormitórios e apresenta uma expansão urbanística para a “classe média” em curso por cima dos terrenos altamente férteis e alagadiços de várzea – algo que parece absurdo! Até os romanos, que construíram aqui “vilas”(como a de Frielas, por exemplo) se haveriam de espantar com tal progressão várzea adentro.

O arquitecto Bruno Macedo Ferreira, ligado ao ISCTE, tem um artigo bastante útil sobre o primeiro Plano Diretor da Região de Lisboa, de 1964 – plano que visava pôr ordem na expansão descoordenada da cidade -, publicado em 2018 no livro “Optimistic Suburbia 3” (pp. 163-181), em que refere que tal plano previa o desenvolvimento, em torno da cidade, de cinco grandes aglomerados urbanos: Sacavém, Loures, Amadora, Algés e Almada. Isto, tendo também em atenção outros núcleos já existentes, gerados pelas vias férreas: Sintra, Cascais e Vila Franca de Xira.

O segundo Plano Regional só haveria de ser aprovado já no nosso século, em 2002, mas, como o autor refere, e toda a gente sabe, a realidade complexa, dinâmica, difícil de controlar, antes e depois do 25 de abril, ultrapassou largamente qualquer hipótese de planificação. De modo que está à vista o resultado, pouco feliz.

Quando saio de Lisboa pela Calçada de Carriche, em direção a casa, sinto bem a perda de urbanidade, ali pela zona do Lumiar, caos que se antevê no horizonte. De modo que os meus instantes lisboetas, sempre com máquina fotográfica na mão, são os de um nostálgico dessa cidade que, como todas, na sua trepidação, nos seus belos miradouros e até na confusão do tráfego, nos liberta.

Porque o espírito humano é irrequieto, como o é o coração da cidade. As boas ideias podem surgir em qualquer lado, em qualquer momento, um tampo de mesa e um computador para escrever em silêncio são a minha casa, sim, mas ela só se converte em texto depois de passar pelo bulício das ruas e pelo espanto luminoso das vitrinas.

O Artéria é um projecto de jornalismo comunitário. É feito por voluntários, supervisionados por um jornalista profissional.

TAMBÉM QUER PARTICIPAR?

Envie-nos um email para arteria@publico.pt, dizendo-nos que histórias quer contar ou como gostaria de contribuir para o Artéria. Terá sempre resposta.