Vítor Oliveira Jorge, colaborador frequente do Artéria, volta a brindar-nos com um dos seus artigos/ensaios, desta feita ‘sobre’ o regicídio de 1908.

Achei fascinante o livro de Fernando Rosas, “Lisboa Revolucionária. 1908-1975” (Ed. Tinta da China; tenho a edição de 2018). Uma boa ideia, claro: ver os factos históricos insertos nos lugares concretos onde ocorreram, unir a geografia urbana e a história, à escala de uma cidade. Uma topografia política.

A peculiar paisagem urbana influiu também, sempre, e de que maneira, no modo como se deram os acontecimentos; não foi cenário, foi atriz, embora muda. E podemos hoje voltar aos locais, mais ou menos alterados pelo tempo, e tentar projetar, sobre a dinâmica que agora apresentam, uma outra, a de eventos que ali ocorreram, e procurar encontrar indícios materiais, mais ou menos evidentes, do que ainda lá perdura, como que incólume ao tempo.

Um diálogo silencioso e íntimo, uma forma especial de “arqueologia a descoberto”. Tentar pôr o corpo da cidade, cada um dos seus órgãos, cada uma das suas artérias, praças, edifícios, a contar-nos, em murmúrio, o que sabe e o que as pessoas que hoje vão para as suas vidas, sempre apressadas, já não ouvem. Esse murmúrio, em certos locais, é um coro, harmónico ou não, e pode conter sugestões de gritos, de apelos, ruídos de passos apressados, fragores de luta e guerra ou simplesmente ecos de tragédia. A cidade “fala”, nesse particular “silêncio”, que é preciso saber ouvir.

E Lisboa, como capital, cabeça e porta de entrada, do país, por vezes não fala só de si própria: o que diz ressoa na área metropolitana e resto do território, irradia de modo mais ou menos profundo para fora de si mesma. Iremos então, nesta e em próximas crónicas, à descoberta dessas vozes ancoradas nos lugares mais diversos da cidade, compêndio de História, ou, se quisermos, manancial de estórias entrecruzadas: porque nenhuma voz jamais é a única, ou a última, está bem de ver. Lisboa, as lisboas que se sucederam no tempo, foram e são continuamente a gramática de muitas, inúmeras, infinitas, e mesmo contraditórias vozes. É essa a sua riqueza.

Comecemos por um assunto já muito “batido”: O regicídio. 1908. Vamos assim diretos ao evento (suficientemente conhecido; alguns detalhes por exemplo aqui: para depois (certamente também noutros textos) tentarmos ver algumas das suas raízes e das suas consequências: a conjuntura ou contexto em que ocorreu e a estrutura que o torna mais compreensível.

Nada há de mais difícil do que tentar compreender o Outro, a outridade. Porque “compreender” é não só aceitar a existência do diferente, como também implica alguma “empatia” com essa diferença; sujeito e objeto interligam-se. Como explicita um dicionário brasileiro que aqui “aportugueso”: “Compreensão vem do Latim com, “junto, em conjunto”, mais prehensio, do verbo prehendere, “agarrar, prender”. E este verbo origina-se em prae-, “à frente”, mais hendere, relacionado com a hedera, “hera”, já que essa planta trepadeira se agarra, se prende às paredes para poder crescer.” Por isso, compreender a monarquia é um exercício difícil para um republicano como eu. Mas o que não nos exige algum esforço não tem, em geral, interesse algum.

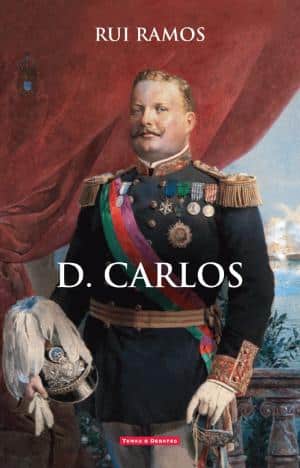

Assim, para mim, mergulhar na vida e na época em que existiu o último monarca português com algum poder, por exemplo através de extensa biografia que lhe dedicou Rui Ramos (“D. Carlos”, Lisboa, Temas e Debates, 2013 – tenho esta 1ª reimpressão) é um trabalho de autêntico despaisamento, fascínio e estranheza, próprios afinal da história e da antropologia, bem como da atitude de todas as ciências sociais, que se aplicam a tentar perceber o que não nos parece à partida compreensível, seja algum tema passado, seja atual: mergulhar, com atenção e interesse, na incrível diversidade dos seres humanos.

Como podem certas pessoas – e sistemas em que medram e se integram – estarem aparentemente tão convencidas de si, da sua vida e até da sua pretensa “missão”? Pergunta que, é claro, reflui sobre mim próprio, sobre quem pergunta. A pergunta é um boomerang. É esta convivência pacífica, habitual, “natural”, com o enigma insuperável (sobretudo depois de Freud) que nos distingue, pessoas das ciências do homem, naquilo que ele tem de único, dos que se dedicam às ciências ditas “naturais ou exatas”: um abismo de que poucos se apercebem, e também dos que, ainda em menor número, o pressentem, e se atrevem a querer transpor.

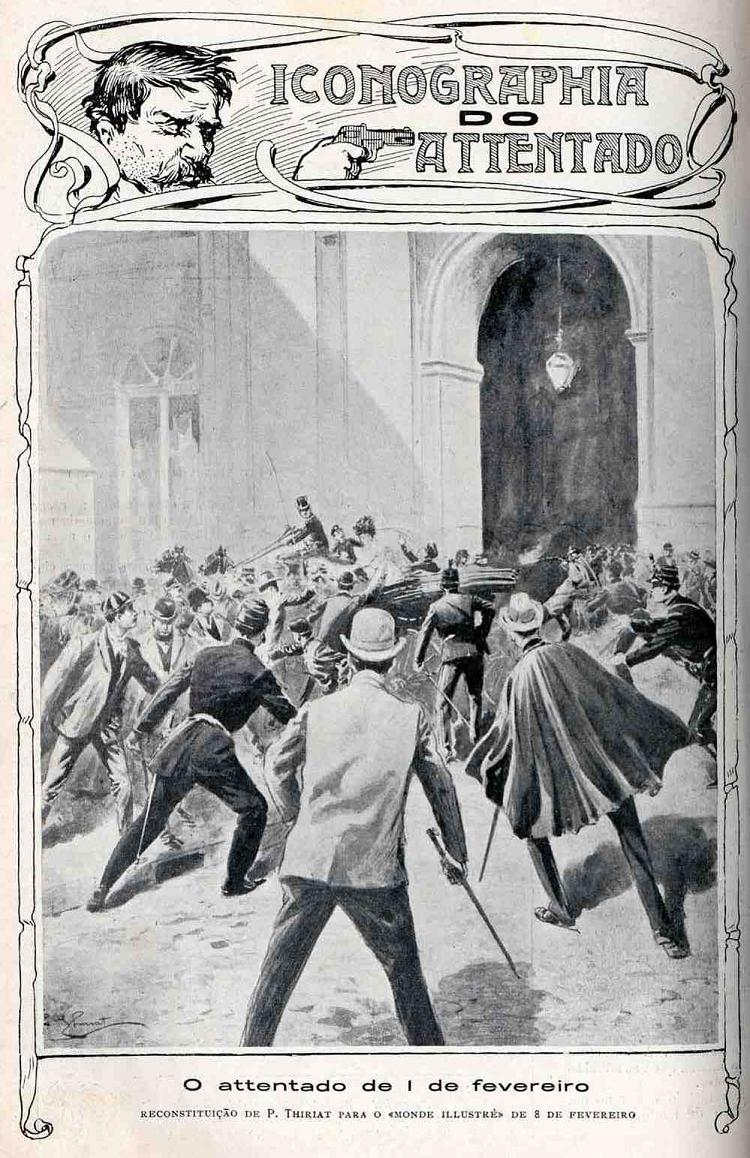

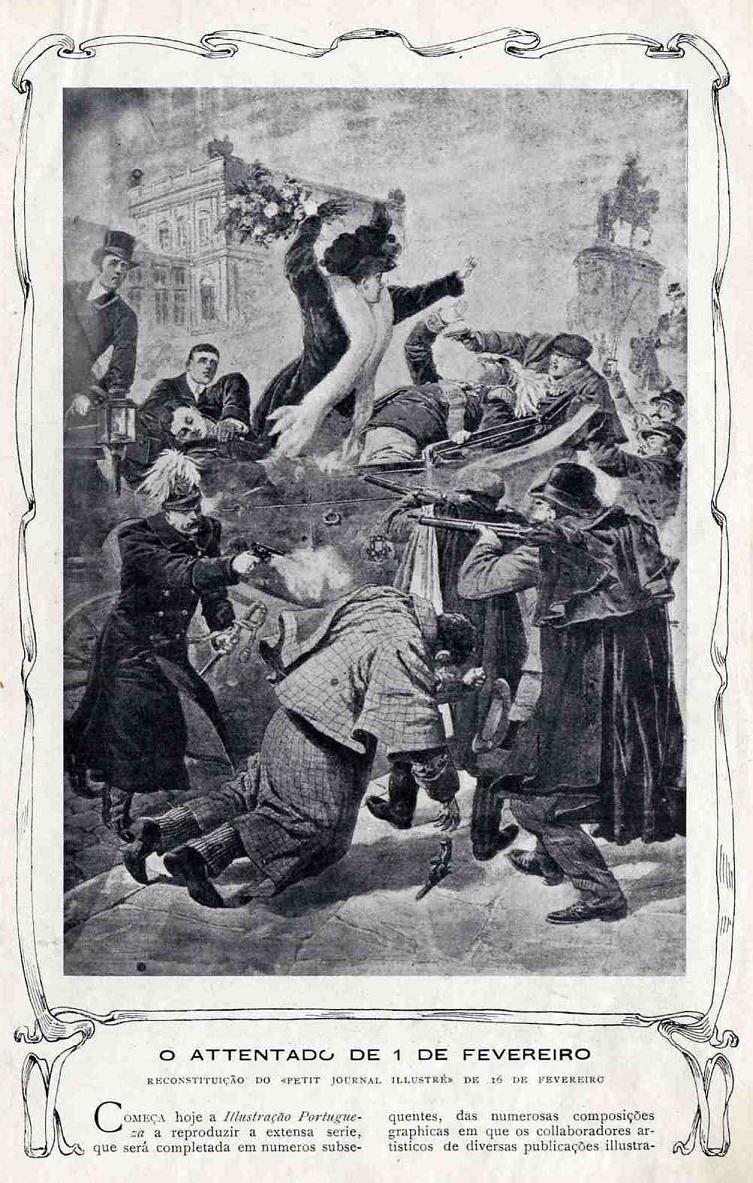

No dia 1 de fevereiro de 1908 o rei D. Carlos, sua mulher, a rainha D.ª Amélia, e o príncipe herdeiro Luís Filipe tomaram, em Vila Viçosa, onde se encontravam de férias, o comboio para o Barreiro; e daqui o vapor Dom Luís, para o cais da Estação Fluvial Sul e Sueste, no Terreiro do Paço, em Lisboa, onde chegaram por volta das 5 da tarde, e onde eram aguardados por membros do governo (naquela altura liderado pelo ditador João Franco), pelo filho D. Manuel e por D. Afonso, irmão do rei. A decisão de interromperem as férias nesse dia não foi casual: o rei precisava de “tomar o pulso” ao que se passava no reino: e o reino, durante muito tempo, era, por assim dizer, Lisboa (como centro onde tudo se decidia). Com escolta mínima, e num landau de capotas rebaixadas, portanto muito exposta, como que para mostrar um à-vontade que era mais aparente que verdadeiro, a família real começou a deslocar-se pela Praça do Comércio, onde, dissimulados no meio de populares atraídos pela circunstância, os esperavam alguns “revolucionários” decididos a tudo (membros da Carbonária Lusitana?… É possível, mas paira sobre isso certo nevoeiro).

Manuel Buíça era um deles, e, atirador exímio, postou-se no chão para assegurar pontaria e, com um disparo de carabina, matou de imediato o rei, atingindo-o na nuca; outro, Alfredo Costa, por seu turno, aproximou-se da carruagem e alvejou D. Luís Filipe que, armado de revolver (andava sempre prevenido…), tentou ripostar; mas foi liquidado a distância por novo tiro certeiro de Buíça. Claro que os dois atacantes acabaram mortos, e no meio da fuzilaria gerou-se grande confusão, aproveitada decerto por outros companheiros dos assassinos que entretanto se escaparam (e até hoje se desconhecem), enquanto o landau se dirigiu a toda a pressa para fora do local, virando a esquina do Terreiro do Paço no sentido da Praça do Município, e entrando no Arsenal de Marinha. Aí chegado, os médicos constataram a morte de D. Carlos e de D. Luís Filipe, e trataram de uma ferida ligeira de D. Manuel.

Imagens retiradas da Hemeroteca Digital de Lisboa

Este último, inesperadamente, ver-se-ia assim em breve na condição de (último) rei de Portugal, aos 18 anos; mas aguardava-o, como sabemos, um reinado bem curto, pois que, com a implantação da República logo em 1910, teria de se exilar com a mãe, em Inglaterra, embarcando na Ericeira.

Assim a ampla e bela Praça do Comércio, porta de Lisboa, de novo se transformava, naquele dia primeiro de fevereiro de 1908, em palco importante de acontecimentos (nefastos para uns, vitoriosos para outros, espantosos para quase todos) que marcaram a história de Portugal, e ressoaram por todo o mundo da altura. Acontecimentos longamente ansiados por muitos em todo o país – a queda da monarquia – e em particular pelo povo da capital e sua periferia. Porquê?… Para dar uma ideia breve que sirva de resposta, embora deficiente, a tal pergunta, temos de remontar um pouco no tempo e esboçar a breves pinceladas o contesto deste evento.

O secular regime monárquico encontrava-se desprestigiado, o país estava em crise, e o próprio rei D. Carlos, que se vira constrangido a confiar o governo a um chefe autoritário, na esperança de que uma já frágil “ordem” se repusesse (permitindo-lhe voltar às suas caçadas, investigações oceanográficas, divertimentos e viagens, vida de luxo que certamente considerava natural), tinha consciência de que corria riscos.

Já um século antes, durante a 1ª invasão francesa de 1808, não podia ter sido motivo de júbilo público, nem de glória, a fuga apressada da corte para o Brasil, em diversas embarcações (no início do percurso escoltadas pela marinha inglesa; os ingleses, nossos velhos “aliados”, sempre nos trataram como uma espécie de protetorado), carregando património português valioso, facto penoso, depois seguido da abertura dos portos brasileiros aos ingleses, e finalmente da independência do Brasil.

Por outro lado, sabemos que, aquando da implementação do liberalismo, já tinham aflorado claramente sentimentos simpatizantes da ideia de República. Depois, em 1875, surgiu o Partido Socialista e logo a seguir, em 1876, foi fundado o Partido Republicano Português, que capitalizou o descontentamento público causado pelo grande trauma nacional produzido pelo Ultimato britânico de janeiro de 1890, cujo “Memorando” D. Carlos se viu forçado a assinar, mandando retirar as tropas portuguesas dos territórios africanos situados entre Angola e Moçambique, o que desfez a utopia do chamado “mapa cor de rosa”.

Esta vexante humilhação, mais uma infligida pelo governo inglês, foi sentida mesmo pelos republicanos, tão defensores do “império” como os monárquicos: eram ainda estranhas à consciência identitária da altura as ideias de descolonização, e, perdido o Brasil, o país voltara-se para África como nova “tábua de salvação”, que só viria a largar, como é sabido, após abril de 1974! Entretanto, foi em 1891, no Porto, na sequência da revolta geral provocada pelo Ultimato, que se deu a célebre, apesar de frustrada, revolta republicana de 31 de janeiro, imortalizada numa das artérias principais (dantes, “chiques”) da cidade antiga.

Mas, mais em geral, o país, fundamentalmente rural, dominado pela Igreja católica, onde a modernidade, a urbanização e a industrialização entravam a passo de tartaruga, atravessava uma crise económica profunda, sendo gritante o fosso existente entre a oligarquia ligada à Corte e os caciques locais, por um lado, e a maioria da população, por outro, a qual subsistia como podia na miséria, na insalubridade, na ignorância, no analfabetismo.

O que mais hoje nos espanta é como era possível o país (sobre)viver neste fosso estrutural, com uma pequena elite culta e viajada, mais ou menos inquieta, e a grande maioria dos privilegiados convivendo com tal descalabro, como se fosse inevitável e natural o que muitos consideravam a arrastada “decadência” de Portugal.

Entretanto a Carbonária, uma organização com semelhanças com a Maçonaria, conspirava no sentido do derrube da Monarquia, não acreditando já, de modo algum, nas pretensas potencialidades reformistas do regime. O rotativismo dos dois principais partidos políticos tradicionais (Progressista e Regenerador) estava esgotado. Afloravam movimentos e posições anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionárias. E, por exemplo, aquele que viria a ser um escritor universal, da categoria de Aquilino Ribeiro (um dos muitos que mereceria o Nobel também), um homem da “pequena burguesia”, foi apanhado em 1907 numa habitação da Rua do Carrião, perto da Av. da Liberdade, a “fabricar” bombas com mais outros dois conspiradores; só que estes últimos tiveram ainda pior sorte, porque morreram na frustrada tentativa, tendo o barulho e a fumaça da inesperada explosão assustado pessoas e atraído a polícia.

O rei era odiado por muitos: o próprio Fernando Pessoa, depois do atentado que vitimou aquele, ainda se referia à “ignóbil figura de D. Carlos I, que o Diabo guarde” (cit. por Rui Ramos na biografia referida acima, p. 19).

D. Carlos, nascido em 1863, falecido da forma descrita aos 44 anos, tendo reinado durante cerca de 19 anos, era uma pessoa algo metida consigo, pouco expansiva, parecendo talvez mais alheado dos acontecimentos (e da grave situação do país) do que de facto estaria, mas gostando de se afastar de Lisboa e da Corte sempre que podia, sobretudo para a alentejana Vila Viçosa – para além de Sintra e Cascais, claro, pois esses eram os locais mais frequentados pela família real… – e ainda para Mafra, e durante um certo tempo para a Quinta da Bacalhoa, em Azeitão, quando não para as suas pesquisas no mar ou para o estrangeiro (é-lhe reconhecida certa habilidade diplomática).

Em 1889, quando subiu ao trono, o grupo de intelectuais, bem conhecido como “Os Vencidos da Vida”, ainda teve bastante esperança nele (D. Carlos era aliás um homem culto, dominando várias línguas, bom pintor, investigador de oceanografia, etc.), chegando então Eça de Queiroz a escrever, na Revista de Portugal, “O Rei surge como a única força que no País ainda vive e opera.” (cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Vencidos_da_Vida). Mas essas esperanças vieram a revelar-se vãs. Em Portugal repercutiu-se a grande crise financeira de 1891, criando de novo austeridade, e foi declarada a bancarrota parcial, afetando sobretudo (como sempre) as classes mais pobres (nesta altura, a grande maioria da população…), o que evidentemente “deu novo gás” às forças republicanas.

A monarquia constitucional como sistema, que assim caiu tragicamente, e como ideologia, que subsiste na memória, era de facto uma “solução esgotada”, apesar de ainda hoje ter aderentes, discretos mas ativos, por todo o país, como aliás acontece noutros Estados da Europa onde as monarquias desapareceram do poder efetivo; mas mesmo naqueles países em que se conservam, o seu papel é predominantemente mais simbólico do que outra coisa, ao lado do hino ou da bandeira nacionais: nesse aspeto, é paradigmático o caso da Inglaterra; mas poder simbólico é também poder…

ARTÉRIA

O Artéria é uma iniciativa de informação comunitária lançada pelo PÚBLICO com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É feito por voluntários, supervisionados por um jornalista profissional.

TAMBÉM QUER PARTICIPAR?

Envie-nos um email para arteria@publico.pt, dizendo-nos que histórias

quer contar ou como gostaria de contribuir para o Artéria. Terá sempre resposta.